Im Rahmen des 2-stündigen Geschichtsunterrichts besuchten Schüler der J12 die Ausstellung „Das Frauengefängnis Hoheneck“ im Lichthof des Alten Rathauses.

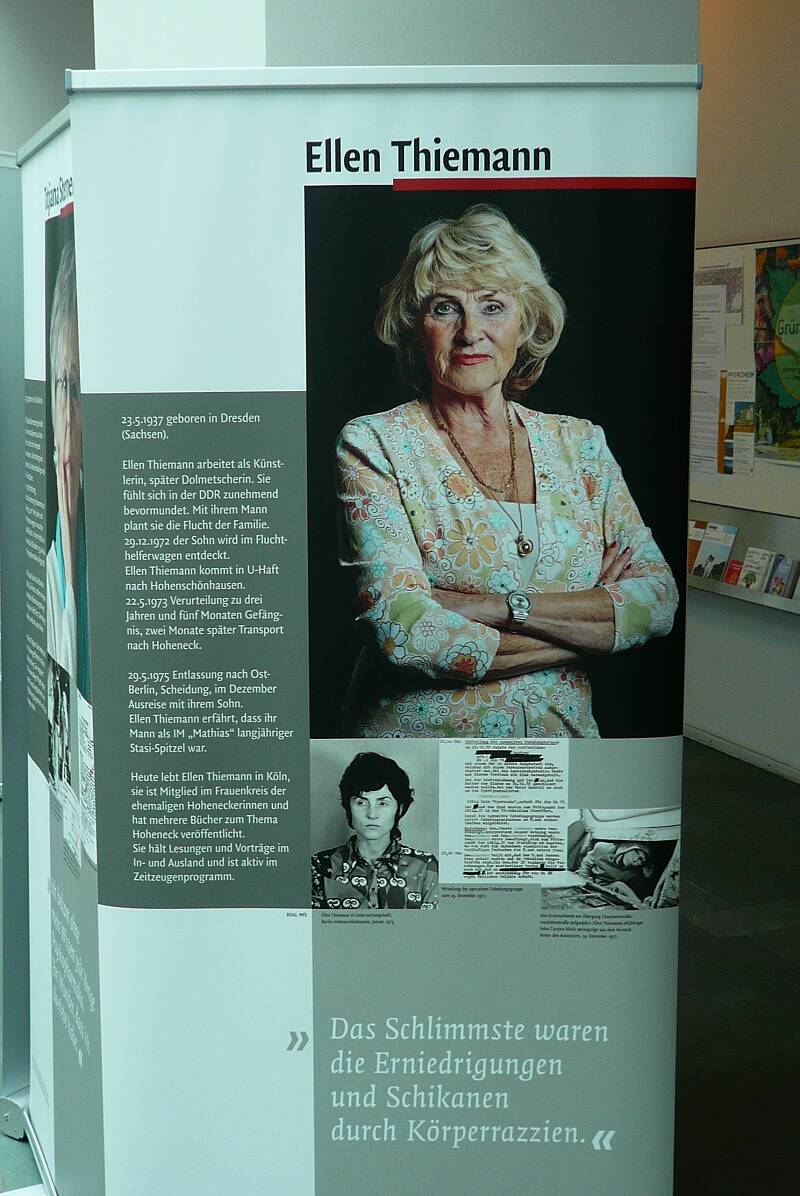

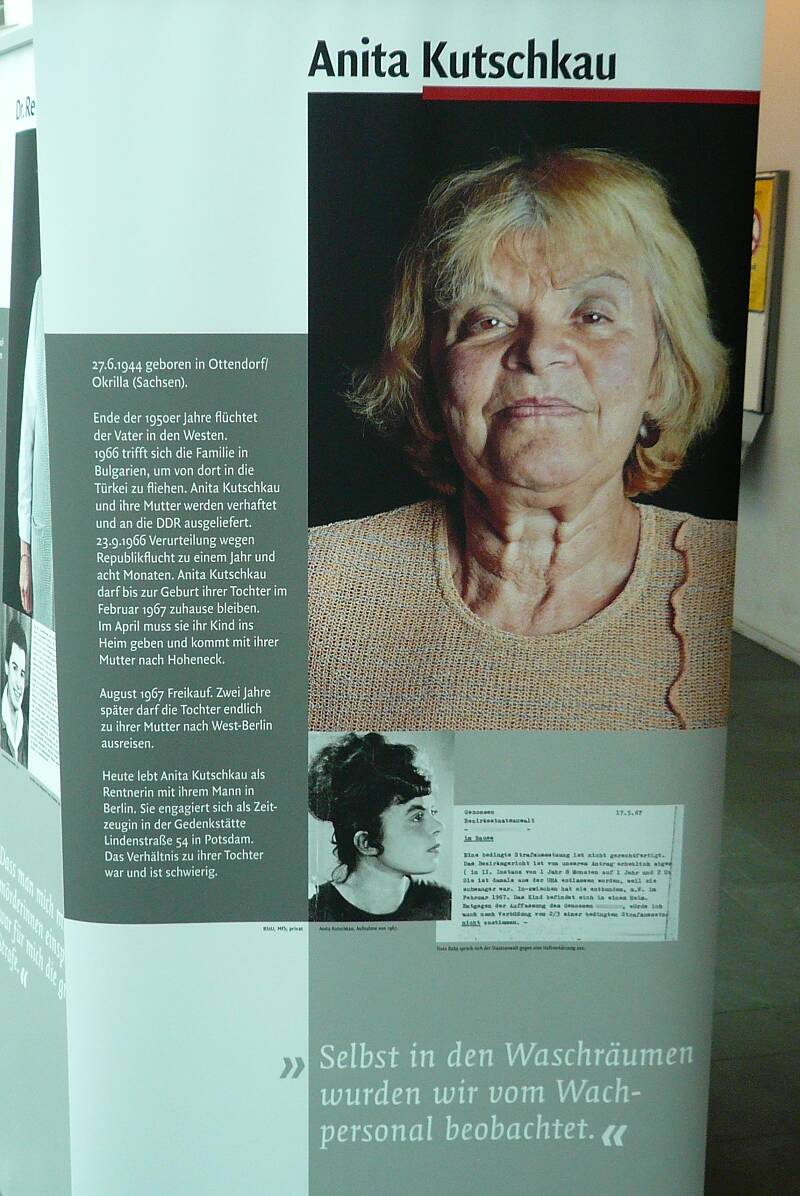

Diese beinhaltet die Portraits von 25 Frauen, welche ihre Eindrücke und Empfindungen aus dem Frauengefängnis darbieten und das Grauen des DDR-Regimes vergegenwärtigen.

Das Frauengefängnis bzw. die Frauenzuchtanstalt Hoheneck in Sachsen war zu DDR-Zeiten die größte und autoritärste Haftanstalt für Frauen. Von 1950 bis 1989 saßen dort neben gewöhnlichen Straftäterinnen auch unzählige „Politische“ ein.

Auch wenn nur für 600 Insassen Platz vorhanden war, war das Gefängnis zeitweise, vor allem während der 1970er Jahre, mit 1600 Häftlingen besetzt, so dass die Zellen hoffnungslos überfüllt und die Gegebenheiten absolut inhuman waren. Daraus resultierte die ständige Dezimierung der Häftlinge, was besonders auf den Hunger und die gegenwärtigen Seuchen zurückzuführen ist.

Die Inhaftierung der Frauen war meist die Folge auf den einfachen Wunsch nach Freiheit. Es genügte schon zu viele Anträge für die Ausreise aus der DDR zu stellen oder die Planung für eine Flucht, um für das politische Regime eine Bedrohung darzustellen und somit zum langjährigen Häftling zu werden. Doch nicht nur Republikflüchtlinge bekamen als Folge ihres Handelns die Qual Hohenecks zu spüren. Jegliches Vergehen oder auch nur die Vermutung eines solchen, wurde mit der Inhaftierung unterbunden, so auch jede Form des Protestes, „staatsfeindliche Verbindungen“, „landesverräterische Agententätigkeit“, „Bildung einer illegalen Organisation“ oder „Mitwisserschaft von unerlaubtem Waffenbesitz“ sowie „Mitwisserschaft und Beihilfe zur Fahnenflucht und Landesverrat“.

Die Einzelschicksale der Frauen zeigen die erschreckende Realität im damaligen Frauengefängnis auf. Sie berichten in ihren persönlichen Portraits über katastrophale Zustände und die an ihnen angewendeten Foltermethoden:

Bei den kleinsten disziplinarischen Vergehen wurden sie tagelang in Isolationshaft oder auch in eine Dunkelkammer gesperrt. Die Folter der „Politischen“ war nicht nur auf die körperliche Schädigung ausgerichtet, sondern hauptsächlich auf die Zerstörung der Psyche, denn „Das erklärte Ziel war, unsere Persönlichkeit zu brechen“, wie eine ehemalige Gefangene berichtete. Ebenso war beispielsweise eine engagierte Kinderärztin zusammen mit Kindermörderinnen inhaftiert, was sie als härtere Strafe empfand als sonstige Misshandlungen. Zudem war die Versorgung, wenn überhaupt vorhanden, unzumutbar, da zum Beispiel in Suppen Maden untergemischt waren. Unter anderem führte dies zu einem Hungerstreik aller Insassen, womit die Frauen bessere Bedingungen erreichen wollten. Doch auch die harten Winter führten zu einer weiteren Tortur. Eine der Frauen reflektiert, dass sie sich während des Arrestes in Zeitungspapier einwickelte, um der Kälte annähernd zu entgehen und nicht zu erfrieren.

Unter den Auswirkungen dieser Zustände und Vorgehensweisen leiden die meisten Frauen heute noch, was sich insbesondere anhand von Schlafstörungen und anhaltenden Angstzuständen zeigt. Doch auch die gesamten Familien der Betroffenen litten darunter. Kinder, die in Hoheneck geboren wurden, wurden schon nach wenigen Wochen in Kinderheimen untergebracht. Die Spätfolgen davon sind zerrüttete Familien ohne Wiederaufnahme des Kontakts.

Da nicht alle Frauen von der Bundesrepublik freigekauft werden konnten, brachte letztlich erst der Mauerfall die endgültige Befreiung der politisch Gefangenen.

Um die Erinnerung an die Opfer des Frauengefängnisses zu bewahren, wurde 1991 der Verein „Frauenkreis der ehemaligen Hoheneckerinnen“ gegründet. Zudem engagieren sich viele der Frauen im Zeitzeugenprogramm und halten Vorträge sowie Lesungen.

Nachdem sich jeder mit den Erlebnisberichten befasst hatte, tauschte sich der Kurs in einer Gruppendiskussion über die Schicksale und deren Bezug zum historischen Kontext aus.

Dementsprechend war die Ausstellung ein Besuch in jedem Fall wert, wie auch die Erarbeitungen des Themas im Unterricht durch diese Eindrücke bereichert werden.

Franziska Stenzel & Marie Busch